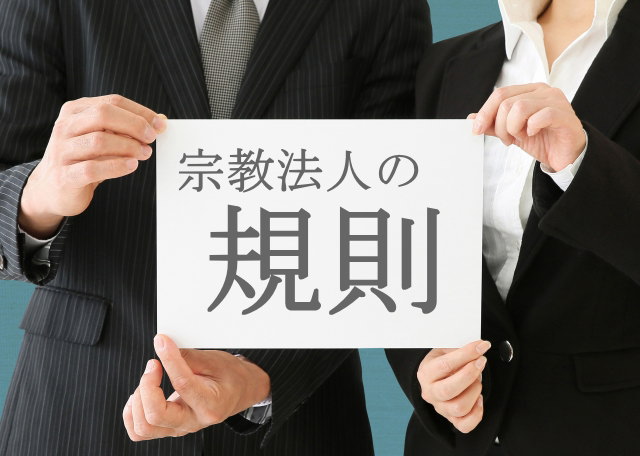

宗教法人法では、法律に定めるところにより任意に解散できると明記されています。しかし、実際に解散するとなると、規則の定め、信者その他の利害関係人に対する公告、所轄庁への認証申請など、複雑な手続きが伴います。

この記事では、宗教法人法を根拠に、任意解散手続きの全体像と各段階の注意点を、専門家が分かりやすく解説します。

1. 宗教法人の任意解散とは?

宗教法人法43条に「宗教法人は、任意に解散することができる。」と明記されています。任意解散を行う際は、規則変更や財産処分の公告といった手続きが関わってくる場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。

2. 任意解散手続きの根拠条文

宗教法人の任意解散手続きは、以下の法律が根拠となります。

第四十四条 宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、第二項及び第三項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。

②宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、※第十九条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。

③宗教法人は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。

第十九条 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。

第五十条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。

②前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。

③前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

3. 任意解散手続きの流れと注意点

任意解散手続きは、以下の段階を経て進められます。各手続きには法律で定められた要件があります。

(1)解散の決定・規則で定める手続

任意解散を決定した場合、最初に規則で定められている手続きに従って決議等を行います。規則に特別な定めがない場合は、法19条の定めにより責任役員の定数の過半数で決することになります。

① 清算人の選任

解散に伴い、代表役員は規則に定めがある場合を除き退任し、その後の業務は清算人が行います。この段階で、清算人を選任します。

② 残余財産の処分

清算後の残余財産の処分についても、規則に定めがある場合はそれに従い、ない場合はその帰属先を決定しておく必要があります。

→ 財産処分については【宗教法人】財産処分の公告手続きと注意点 もご参照ください。

(2)信者その他の利害関係人に対する公告

信者その他の利害関係人に対し、解散について意見があれば2ヶ月を下らない一定期間内に申し出るよう公告します。公告の方法は規則で定められており、事務所の掲示板や機関紙への掲載などが一般的です。

信者その他の利害関係人から意見が述べられた際には、その意見を十分に考慮し、解散手続きを進めるかどうか再検討する必要があります。

例)解散公告:「不活動宗教法人マニュアル(改訂)文化庁宗務課」参照

解散公告

当法人は、〇〇年〇〇月〇〇日 責任役員会決議により解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

宗教法人 〇〇〇〇

清算人 〇〇 〇〇

(3)解散認証申請

上記、信者その他の利害関係人に対する意見を申し述べる期間の経過後、所轄庁に解散認証申請を行います。提出する書類は下記等になります。

①解散認証申請書

②解散の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書面

(責任役員会の議事録、包括宗教法人の承認証等)

③公告したことを証する書面

(公告証明書、公告の写真等)

④解散理由書

(解散至った経緯・理由等を簡潔に記載)

(4)解散認証書の交付

所轄庁により申請が認証されると、「解散認証書」とその謄本が交付されます。解散の効力は、この認証書の交付により発生します。

(5)解散及び清算人就任登記

清算人は認証書の交付を受けた日から2週間以内に管轄の法務局に解散登記及び清算人の就任登記を申請する必要があります。その際に清算人の印鑑届も行います。

提出する書類は下記等になります。

①申請書

②解散認証書(謄本)

③解散・清算人の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書面

(責任役員会の議事録、包括宗教法人の承認証等)

④規則等

(6)解散及び清算人の就任届

上記登記の完了後、所轄庁に解散及び清算人就任届を提出します。(解散及び清算人就任の登記事項証明書を添付)

(7)清算手続き

清算人は下記の清算事務等を行う事になります。

清算人は就任日から2か月以内に少なくとも3回に渡り、債権者に対して債権の申し出をすべき旨の官報公告を行います。又、知れている債権者がいる場合には、その債権者に個別に催告する必要があります。

清算人は下記の精算事務を行います。

・現務の結了

解散前から継続している事務、解散後の事務を整理し終了させます。尚、宗教法人が行っていた墓地等の経営を廃止する場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(改葬を行う場合には市区町村の許可)

・債権の取立て及び債務の弁済

債権者に対する債務の弁済は、清算人の重要な職務であることから未回収債権がある場合には取立てを行う必要があります。尚、清算人は清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになった場合、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を官報公告する必要があります。

・残余財産の処分・引渡し

債務債権の整理後、清算事務所費を控除し後の残余財産を処分し帰属者に引き渡すことにより、法人の権利義務は消滅し法人格も無くなることになります。

清算結了日から2週間以内に管轄の法務局に清算結了登記を申請します。(登記簿閉鎖)

上記登記完了後、所轄庁に清算結了届を届出ます。(清算結了の登記事項証明書添付)

以上、任意解散の一連の流れ及びその手続になります。

まとめ

宗教法人の任意解散は、複雑で多くの段階を踏む必要があります。所轄庁との事前協議や、各段階での書類準備を慎重に進めることが重要です。

なお、解散以外の選択肢として、他の宗教法人との合併も有効な解決策です。

→ 宗教法人の合併は【宗教法人の合併】手順・手続きを解説 をご覧ください。

当事務所では、宗教法人様に対する法務サポートを行っておりますので、ご質問等ありましたら お気軽にご相談下さい。

→ 当事務所の宗教法人に関するサポートは【宗教法人法務】運営・管理サポート をご覧ください。

「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。

「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。

もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。

・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。

※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。

大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】

・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)