寺院にとって非常に厳しい時代を迎えています。将来的には現在の10分の1程度になるとの予想も出ています。このような状況の中で、存続していく為には、どの様な事すれば良いか?お墓の手続き専門行政書士が考えてみました。

ここでは、10年以上お墓に関する手続に関わってきた経験をもとに、現状の寺院の課題を分析し、生き残るための戦略と運営のポイントを解説させて頂きます。

1. 寺院が直面する現代の課題と未来予測

寺院にとって非常に厳しい時代を迎えています。檀家離れが増加しており、このままでは運営を継続していく事すら難しくなる寺院も多くなっていく事が予想されます。

(1) 檀家離れ増加の背景と今後の予測

檀家離れは、少子高齢化や核家族化、価値観の多様化といった社会の変化によって加速しています。檀家の方々が寺院に求めるものが変化し、従来の檀家制度だけでは維持が難しくなっています。この問題は一寺院だけのものではなく、将来的には現在の寺院数の10分の1程度になるとの厳しい予想も出ています。

(2) 運営難と後継者不在の問題

檀家からの収入が減少し、施設の維持管理費用を賄うことが困難になる寺院も増えています。また、ご住職の後継者が見つからず、廃寺を検討せざるを得ない状況も深刻な課題です。

2. 生き残るための「4つの戦略」と実践のポイント

このような状況で寺院が存続していく為には、外部の視点を取り入れた戦略的な運営が不可欠です。ここでは、お墓専門の行政書士としての経験から、具体的な4つの戦略を提案します。

(1) 戦略1:情報発信による寺院の認知度向上

情報発信は、現代において寺院が生き残るための最も基本的かつ重要な戦略です。一般の方にとって寺院は「閉鎖的な空間」というイメージがあり、活動内容やご住職の人柄が見えにくいという課題があります。

ホームページの有効活用

既にホームページを作成している寺院もありますが、拝見すると他寺院と同じような建物の写真が掲載されている数ページのホームページであることが多く、そのまま更新もされていない寺院も多々見受けられます。これでは、寺院の生きた情報が発信されているとはいえません。

私が作成するとしたら、この様な構成での作成を考えます。

- トップページ: 寺院の写真、由来、所在地等を掲載。

- 寺院の設備・特徴: 納骨堂や永代供養墓、境内地の特色などを紹介。

- イベント等のお知らせ: 最新のイベント情報を発信。

- 住職・職員の紹介ページ:顔写真を掲載することで、一般の方の問合せへのハードルが下がります。

- 年間行事:毎年の行事や催しものの写真と記事を掲載。

- ご住職から一言: 日々の出来事や宗教に関するお話しなどをブログ形式で追加していきます。

- 相談事例: 当寺院でお墓を建立する場合の流れなど、具体的な事例を紹介。

- お問合せ:連絡先を明確に記載。

このように記事を追加していくことで、ホームページ全体のボリュームも増え、検索されやすくなります。

SNSを活用したコミュニティ形成

SNSは、ホームページ以上に気軽に情報を発信できるツールです。同じ記事を複数のSNSで発信することも有効です。ここでは、寺院運営の目的に合わせて活用できるSNSの種類と、その専門的な活用法について解説します。

InstagramやTikTokは、視覚的な訴求力が高く、寺院の魅力を直感的に伝えるのに適しています。たとえば、境内の美しい風景や季節の移り変わり、年間行事の様子を写真やショート動画で発信することで、若い世代や観光客の関心を引くことができます。

X(旧Twitter)は、日々の出来事やご住職の短い言葉、法話の要約、イベントの告知などをリアルタイムで発信するのに向いています。Facebookは、より詳細な文章や写真、動画をまとめて発信できるため、檀家や地域コミュニティ向けに、行事の詳細な報告や活動の記録を共有するのに適しています。

寺院用のLINE公式アカウントを開設すれば、檀家の方々との連絡がスムーズになります。法要のお知らせや、災害時の緊急連絡など、クローズドなコミュニティ内での活用に非常に有効です。

SNSの運用は費用がほとんどかかりません。ご自身で作成することが難しければ、最初だけお子さんや知人等に作成してもらう等の方法もあります。まずは情報発信を始めることが、未来に向けた最初の一歩ではないでしょうか。

寺院の特徴を打ち出し、他と差別化を図る

現代の寺院運営では、他寺院との差別化が不可欠です。寺院の歴史や文化、建築様式、庭園の美しさなど、独自の「強み」を明確に打ち出すことが重要です。

・清掃面で清潔さを保つ

寺院の印象を大きく左右するのが、境内の清潔さです。寺院巡りをする方の中には、Googleの口コミを参考にされる方も多く、不親切な対応だけでなく、境内の手入れが行き届いていないことが低評価につながるケースもあります。常に清潔な状態を保つことは、訪れる人々に安心感と敬意の念を与えます。

清掃が行き届いた美しい境内は、それ自体が寺院の魅力となり、多くの人を引き寄せる要素となります。これは、檀家や地域住民との関係を良好に保つためにも不可欠なことでしょう。

(2) 戦略2:檀家との関係性を再構築し離檀を防ぐ

檀家離れを防ぐためには、檀家の方々との信頼関係を築くことが不可欠です。離檀の主な原因は、「金銭的な負担」と「人間関係」にあると分析します。

お客様のお話をお聞きすると、離檀の原因としては、金銭的な負担が第一に挙げられます。葬儀供養、戒名のお布施が高額だった、寄付を求められた、等の話をお聞きすることがあります。

また、「ご住職の顔も知らなかった」という方もおります。顔も知らない住職から高額な請求をされた等では、檀家の方は「また家族が亡くなった場合に同じような請求をされるのか?」と思い、離檀を考える方もおります。

お布施等の金額が定められていない場合、檀家の方が「いくらお渡しすれば良いか分からない」と困惑することがあります。ある程度の目安をお話した方が親切でしょう。また、金額が定められている場合でも、それが目安であることを伝え、檀家の方の状況に応じて柔軟に対応することが大切です。

強引な対応は、檀家側が弁護士を立てて争いに発展し、結局は檀家離れにつながりかねません。

檀家とご住職との間に繋がりがない場合、お墓が承継されずに放置されるケースも多く、寺院側が損害を被ることにもなりかねません。

檀家離れを防ぐには、お墓参りに来られている方には話しかけてみる、ご自身の人柄を知っていただく努力が第一歩です。ざっくばらんに話せる関係性が築ければ、お布施についても相談しやすくなり、離檀を考えにくくなります。

ご住職が代替わりした際、檀家の方に何も知らされないままでは、離檀の原因になります。代替わりした際には、寺院側からその旨をお伝えし、檀家の方と会う機会を設けるべきです。説明会などを開き、檀家の方に安心して付き合っていただける寺院であることを自ら伝えていくことで、信頼を得ることができ、離檀に対する歯止めにもなるのではないでしょうか。

→ 離檀防止策の詳細は【離檀防止策】寺院が離檀を防ぐために考えるべきこと の記事も併せてご覧ください。

(3) 戦略3:新たな収益事業の導入と運営

情報発信と檀家との関係構築に加え、新たな収益の柱を立てることも、寺院が生き残るための重要な戦略です。

納骨堂や永代供養墓は供給過多の状況にあると指摘されていますが、ただ設置するだけでなく、寺院の特徴を活かした企画や、利用者のニーズに合わせた運営を行うことで、差別化を図ることができます。

もし、業務提携を行う場合は、名義貸し問題のリスクや、最終的な責任は寺院側にあることを認識しておく必要があります。

→【宗教法人の名義貸し】リスクと法的問題点 の記事で詳しく解説しています。

寺院によっては、檀家制度自体を廃止したり、低価格な永代供養墓を提供、お布施の金額を公表など、寺院の状況に合わせて様々な取り組みが行われています。これらの取り組みも、他寺院と差別化を図り、新たなご縁を創出する重要な要素となります。

多くの人に寺院に来てもらうことは、認知度向上と檀家との関係構築にもつながります。説法会、演奏会、座禅会、体験宿泊会など、様々なイベントを開催することで、檀家以外の地域住民との接点を増やすことができます。こうしたイベントは収益にもつながる可能性があります。

近年、日本に暮らす外国籍の方も増え、お墓や供養の方法に悩む方が多く存在します。日本の墓地は宗教・国籍を問わない霊園が増えており、特に承継者が不要な永代供養墓は、外国人の方にとっても選択肢の一つです。寺院が「国籍・宗教不問」であることを明確に打ち出し、永代供養墓の提供を検討することで、新たな需要を開拓できる可能性があります。

今の時代、寺院巡りをする方や新たな納骨先を探す方にとって、Googleの口コミは重要な判断材料の一つです。不親切な対応や境内の手入れが行き届いていないといった低評価は、集客の妨げになる可能性があります。常に清潔な状態を保ち、訪れる人々に丁寧に対応することは、寺院の評判を高め、新たなご縁につながる不可欠な要素です。

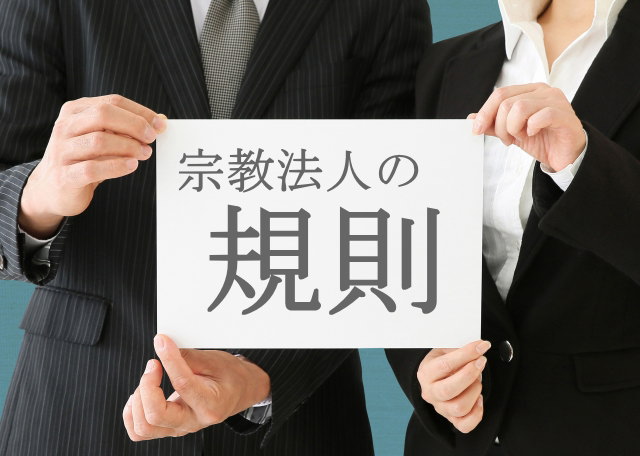

(4) 戦略4:他寺院との連携・法人整理

寺院運営が困難な場合の最終的な解決策として、他寺院との連携や法人整理も視野に入れる必要があります。

単独での運営が難しい場合、他の宗教法人との合併や、包括関係に入ることが有効な選択肢です。合併により、運営基盤を強化し、寺院の存続を図ることができます。

→【宗教法人の合併】手順・手続きを解説 で詳細な手続きの流れを解説しています。

合併も困難な場合は、任意解散や廃寺も検討する必要があります。これは非常に重い決断ですが、不活動宗教法人として放置しておくことは、法人格の悪用など、より大きなリスクにつながります。

→【不活動宗教法人】定義・問題点と解決策 や【宗教法人】任意解散手続きの流れと注意点 の記事も併せてご覧ください。

3. 最後に:未来に向けた最初の一歩を踏み出すために

お墓もマンションと同じで、駅から近いものは売れるということを聞きますが、寺院が簡単に引越しをすることなど出来ません。現在の場所で生き残るためには、何をすれば良いか?考えて行く必要があります。

新たに、納骨堂を建てる、永代供養墓を建てる等も考えられますが、既にその様なお墓は供給過多の状況になっていると思っています。又、石材店等の業務提携によりその様な設備を整える場合も、最終的な責任は寺院側にあることに違いがありません。又、石材店等に対する名義貸し問題についても今後、行政側からの確認等が厳しくなることも予想できますので注意が必要です。

実際に、石材店等の業務提携により樹木葬設備を整えたが売れていないという話も聞くことがあります。

個人的に思う事は、まずは費用のあまり掛からないホームページやSNSなどを利用して、イベントなどを開催し多くの人と繋がりをもつ、そこで人脈を築き新たな収益に繋げていく方がリスクも少ないかと思います。

以上、あくまでも個人的な意見として述べさせて頂きました。既に実践されている寺院も多々あるかと思います。参考としてご覧頂ければと思います。

当事務所では、宗教法人様に対する法務サポートを行っておりますので、ご質問等ありましたら お気軽にご相談下さい。

→ 当事務所の宗教法人に関するサポートは【宗教法人法務】運営・管理サポート をご覧ください。

「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。

「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。

もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。

・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。

※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。

大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】

・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)