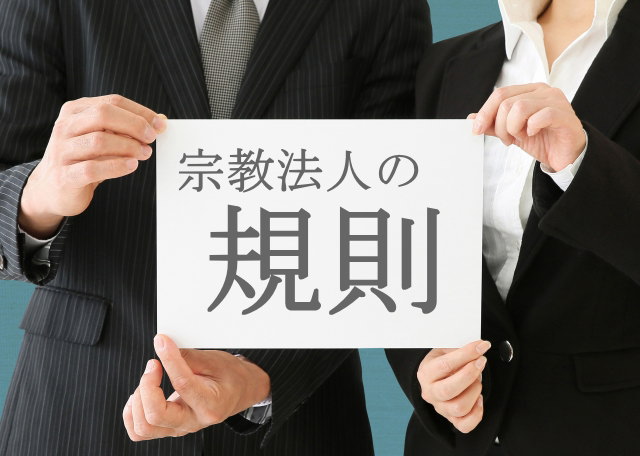

永代供養墓使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について

近年、永代供養墓を導入する寺院や霊園が増加しています。しかし、一般的な墓地とは異なる運営形態であるため、「どのような契約約款を作成すれば良いのか」と悩まれる管理者の方も少なくありません。

この記事では、厚生労働省の「墓地経営・管理等の指針」に基づいた永代供養墓(埋蔵管理委託型)の契約約款のひな形を詳しく解説します。

各条文の意図や注意点を理解することで、適正な契約を整備し、利用者との長期的な信頼関係を築くためのヒントが得られるでしょう。

1. 永代供養墓の契約が「使用契約」ではなく「委託契約」である理由

厚生労働省の指針では、永代供養墓の契約について「使用契約」ではなく「委託契約」として構成することが望ましいとされています。

一般的な墓地は、利用者が区画を永代にわたって「使用する」権利を得るため「使用契約」となりますが、永代供養墓は、墓地経営者が利用者に代わって遺骨の埋蔵や管理・供養を「委託される」形をとるためです。

この違いを明確にすることで、墓地運営者と利用者の双方の権利と義務が明確になり、将来的なトラブルを回避するためのリスク軽減につながります。

→ 一般的な墓地使用規則との違いについては、【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説も合わせてご参照ください。

2. 厚生労働省の指針に基づく永代供養墓の契約約款(ひな形)と解説

永代供養墓の使用規則、使用規定等の様々な言い方がありますが、ここでは当該指針で示されている「埋蔵管理委託契約約款」として解説いたします。

(目的)

第1条 本定款は財団法人〇〇〔宗教法人△△〕が設置し、及び経営する墓地(以下「墓地」という。)における埋蔵及び管理〔供養〕に関し必要な事項を定め、その埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われることを目的とする。

解説)目的として一般的な墓地の場合、使用者の行為の取決めが含まれますが、埋蔵管理委託契約約款の場合、経営者の行為についての取決めが中心になると述べられています。

第2条 埋蔵及び管理〔供養〕の実地

(埋蔵及び管理〔供養〕の実地)

第2条 経営者は、委託者が指定する次に掲げる者をの焼骨を、次に掲げる墓地の区画に埋蔵し、別添付属文章に定めるところに従い、適切に管理〔供養〕を行うものとする。

| 委託者が指定する者 | |

| 埋蔵される区画 |

2 前項の埋蔵から〇年を経過したときは、経営者は所定の合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる。

解説)第1項は、経営者への委託の内容が規定され、墓石等の設置も、あらかじめ契約で定められた方法により経営者が行い、墓石等は経営者の所有のままであるとされています。また適切な管理とは、墓地区画内外の除草・清掃等を含み墓地として適切な状態に保つことであるが、ここでは別添附属文章に定めるとし定期的な供花等の個別具体的な内容を定めることとしている。

第2項は、合葬又は納骨堂への改葬の規定であり、この規定を置かずに、永久に個別の墓地として管理する事も考えられるが、将来的に管理費用の確保が困難となることが予想されるため、一定の期間を持って合葬しその区画を新たな墓地として提供し委託管理料を得ることにより継続的な運営が可能であると述べられています。

第3条 委託管理用〔委託供養料〕

(委託管理用〔委託供養料〕)

第3条 委託者は、経営者が定める期日までに委託管理料〔委託供養料〕〇円を支払わなければならない。

解説)この料金は、特定の墓地区画に焼骨の埋蔵を行うこと及び当該区画を含む墓地全体を管理すること(さらに所定の方法による供養行為を含む場合もある。)に対する料金である。委託管理料の不払いは経営者の解除理由となる(第5条)。と述べられています。

第4条 委託者による契約の解除

(委託者による契約の解除)

第4条 委託者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。

2 委託者の死亡によりその地位を承継した者(次項において「委託承継者」という。)は、第2条に規定する埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われなかった場合に限り、書面をもって契約を解除して損害賠償を請求することができる。

3 第2条第2項の規定により焼骨が合葬墓又は納骨堂に移された場合には、前2項の規定にかかわらず、委託者及び委託承継者(以下「委託者等」という。)は、契約を解除することができない。

4 第1項又は第2項の規定により契約の解除がされた場合において、焼骨が既に埋蔵されているときは、委託者等はこれを引き取らなければならない。

5 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、焼骨が埋蔵されておらず、かつ委託管理用〔委託供養料〕が支払われているときは、契約成立後〇年以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該委託管理料〔委託供養料〕の〇割に相当する額を返還するものとする。

解説)委託者等による契約の解除権及び解除権が行使された場合の料金の取扱について規定されています。第1項は契約の終了につながる重要事項であるため、後のトラブルが発生しないように書面による意思表示を求めることとした。と述べられています。

第2項は、委託者の死亡により委託者の地位を承継した者も解除権を行使できる規定が定められています。委託関係自体は、委託者が死亡した場合においても当然に終了せず、契約当事者の地位は相続の対象になりうると考えられるとも述べられています。

第3項は、例外として解除権を行使できない場合を規定しています。焼骨が合葬墓等に移され、他の焼骨等と一体となって管理されている場合には、目的の焼骨のみを取り出すことは難しく、一定の契約期間も既に終了していることから解除権を行使できないこととした。と述べられています。

第4項は、解除権を行使し契約が解除された場合、経営者は焼骨を埋蔵させておかなければならない義務はなく、当然委託者が引き取るべきであると述べられています。

第5項は、納付済の委託管理料〔委託供養料〕の一部が返還される場合を規定したものになります。

第5条 経営者による契約の解除

(経営者による契約の解除)

第5条 経営者は、委託者等が委託管理料〔委託供養料〕を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。

解説)委託者は管理料〔供養料〕を支払う事が唯一の義務であり、これが履行されない場合に解除を認めるのは当然であろう。と述べられています。但し契約の解除には書面をもって行うとされています。なお、この契約類型の場合、委託管理料〔供養料〕が支払われるまでは埋蔵を行わないことが重要であるとも述べられています。

署名・捺印

以上につき、委託者、経営者双方合意の上、埋蔵管理委託契約を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。

【委託者】

氏名 ㊞

住所

電話番号

【経営者】 財団法人 〇〇〇〇

理事長 ㊞

所在地

電話番号

解説)契約書であることから、当事者双方が署名捺印し各自1通保管することになります。

3. 永代供養墓の契約約款で特に注意すべきポイント

永代供養墓の契約約款を作成・見直しする際には、以下の点に特に注意が必要です。

墓地のタイプや管理状況に応じて、合葬・納骨堂への移行時期を明確に定めておく必要があります。また、この移行後の承継者による焼骨の取り出しや解除ができないことを明記することで、将来的なトラブルを軽減することができます。

「永代」供養であっても、その期間中の管理費用は継続的に発生します。契約時に一括払いの場合でも、その料金がどのような管理・供養に使われるのか、その使途を明確にすることで、利用者からの信頼を得ることができます。

「永代供養」という言葉の解釈は、人によって様々です。契約約款に、どのようなサービスを、いつまで提供するのかを具体的に明記することで、利用者との認識のズレを防ぐことができ、トラブル回避につながります。

4. 専門家(行政書士)に相談するメリット

永代供養墓の契約約款は、一般的な墓地のルールとは異なる専門的な知識が必要です。お墓の手続きに精通した行政書士に相談するメリットは以下の通りです。

- 法的観点からの規則整備:法律や過去の判例に基づいた、有効かつ公正な規則案を提案することで、後々のトラブルリスクを軽減できます。

- 書類作成の手間と時間を削減:複雑な条文作成や手続きを代行することで、住職や関係者の負担を大幅に軽減します。

- 利用者との円滑な関係構築に貢献: 専門家が客観的な視点で規則を整備することで、利用者に「公平なルールが定められている」という安心感を提供し、関係性を良好に保つことに貢献します。

5. まとめ|適切な契約で永代供養墓の安定運営を

上記指針については、永代供養墓の個別埋葬タイプを想定し作成したものと思われます。しかし、この契約約款をもとに実際の寺院・霊園等の現状に合せた契約約款を作成することが可能と思われます。

基本的には、契約の内容、責任の所在、契約解除の場合等を明確にしておくことで、後のトラブルを未然に防ぐものと考えられます。

永代供養墓は一般的な墓地と比べ、この様な契約約款が整備されていない場合が多々ありますが、当時者双方が内容を確認し合意の上で契約を行うことは、双方にとって非常に重要な行為であると思います。

申込書のみでは、これからの時代トラブルのもとになるとも考えられます。

→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。

「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。

もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。

・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。

※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。

大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

【 メディア掲載・著書・講演実績 】

・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

■ お問合せは こちらから ■

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)